奥秩父主脈縦走 三日目 唐松尾山 将監峠 その2

前の記事 奥秩父主脈縦走 三日目 唐松尾山 将監峠 その1はこちらから

唐松尾山 山頂(2,109m)手前の視界が開ける場所で小休止後に再び山頂を目指します。しかし小休止した先は大きな岩に塞がれています。山頂の方向は分かるものの、どうやって進めば良いのか?

今立っている岩の足下を見下ろすと土の地面に踏み跡のようなものが。ここの岩を登り返すとしたら大変過ぎるから登山道ではないはず。そう思いながら他に道が無く試しに下りてみることに。5分進んで見込みがなければ引き返そうと思っていましたが、3分ぐらい進むと道ではない状態。やはりここでは無いと判断して、戻るために岩を登り返します。縦走用のザックが岩や樹木に引っかかり難儀しました。15分程かけて、小休止した場所に復帰。

そこで休憩していた人たちも将監方面へ進むということで、一緒に道を探してみることに。

正解は大きな岩の側面に人が通れる隙間があり、体を沿わせて進むと岩の先に道が続いてました。

Contents

唐松尾山 山頂(2,109m) 09時15分

岩を通過して僅か、09時15分に唐松尾山 山頂に到着。

雁峠から向かうと山頂手前に将監峠への分岐が現れます。その分岐を真っ直ぐ進むと山頂で、ザックを下ろしてここでも休憩します。ここも山頂からの眺望は無く、三角点に控えめな標識があるのみでした。

唐松尾山では山頂北側に尾根道が伸びていて道のように見えるので勢いで進んでしまいがちですが違います。

将監峠を目指すなら山頂手前の分岐に将監峠を示す標識があるのでそちらへ進み山ノ神土を目指します。

山ノ神土へのルートは、西御殿岩(2,075m)の少し手前から等高線に交差して緩やかに標高を下げはじめます。この辺りは笹が茂っていてやや足下が不明瞭かもしれません。途中の分岐に気づかず西御殿岩に向かって再び登り返していました。

西御殿岩は絶景が見られるとか。しかし登り返しがキツく再び稜線に出るのは諦めて分岐へ戻り山ノ神土へ向かいます。

後で分かったことが、同日に雁坂~将監を歩いたIさんは西御殿岩を目指したのに山ノ神土に下りてきてしまったとか。なお破線ルートになってますが、唐松尾山から西御殿岩までの稜線を直進することも出来たようです。

SPONSORED LINK

山ノ神土 (1,871.5m) 10時20分

登山道は標高を下げ続けて、ガレ場を超えるとフラットで歩きやすい道になり、山ノ神土に到着。

今までの山の空気がガラっと変わって温暖になったようにも感じます。

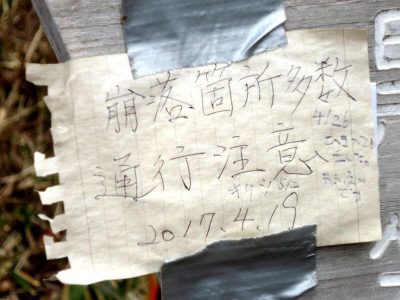

指導標の黒槐方面に貼紙あり。

これが出発前に聞いていた黒槐分岐から先の崩落箇所を指しているのかと。

丹波山村協力隊山担当 さんからも崩落について情報が発信されていました。

山ノ神土の先は牛王院平。

道もフラットで広く気持ちよくトレッキングを楽しめます。この辺りは鹿などの害獣除けのフェンスで仕切られている場所も。

SPONSORED LINK

将監峠 (1,802m) 10時35分

ほどなくして将監峠に到着。

ここで唐松尾山から一緒だった方とお別れします。将監小屋には寄らず飛龍山を越えて丹波に下山とのこと。

一休みしながら気持ち良い将監峠の風で身体もクールダウン。この斜面を降りきったところに将監小屋があります。

奥秩父主脈縦走 三日目 唐松尾山 将監峠 その3 はこちらから

よろしかったらこちらの記事もいかがですか?

SPONSORED LINK

関連アイテムご紹介 [PR]

今回使用したザックがこちら。背負い心地の良さが気に入っていてトレッキング用に使用してます。

はじめにこれの背負い心地の良さに感銘を受けてTRION Light 55を追加したザックです。

TRION Guide 45+7より一回り小さい35+7。これが欲しいけど、中々良い巡り会いに恵まれず。今も未入手の状態です。

行動中にすぐに取り出したい携帯食・薬品・ティッシュ・ライター・小型ヘッドライトなどを収納しています。ポケット類の無いTRIONが使いやすくなります。

ショルダーハーネスに取り付けて、行動中に水分補給するのに大変便利なボトルホルダーです。400ml以下のTERMOTHボトルに丁度良いサイズです。

縦走中の調理に便利だったPRIMUS フェムトストーブ。コンパクトなので雨蓋に入れておけばどこでも熱い珈琲が楽しめます。

お湯を作ってそのままマグカップ代わりに使えるチタンカップも時間の制約のある行動中に大変便利です。

この投稿へのコメント