奥秩父主脈縦走 二日目 雁峠 笠取山 その3

前の記事 奥秩父主脈縦走 二日目 雁坂峠 その2はこちらから

今回の行程でもっと短い区間となる雁坂小屋から笠取小屋のハイク。11:00に笠取小屋に到着後、小屋番さんの案内で場所を決めて設営したテントで昼食を済ませてから、飲み水/レインウェア/緊急用品をサブザックに入れて周辺の散策に出かけることにします。

小さな分水嶺 13時20分

笠取小屋の木道を雁峠分岐に向けて緩やかに登ります。

まずはじめに小高い丘状の小さな分水嶺 (1,804m)。

この辺りから雲取山を含む奥多摩の山林は東京都の水源林として多くの人々の生活用水に供されています。

そしてこの分水嶺こそが多摩川、富士川、荒川へと水の旅が始まる分岐点になります。

この小高い丘の周囲のどこに雨粒が落ちるかによって合流する河川が決まるとのことです。

小さな分水嶺から少しだけ離れた笠取山の巻き道に多摩川の最初の一滴が見られる「水干」があります。

水干は唐松尾山へ向かう奥秩父主脈縦走のルート上で明日通過する場所なので、今日は笠取山山頂へ向かうことにします。

SPONSORED LINK

笠取山 (1,953m)

笠取山 (1,953m)への道は防火帯の中にあり、一本の筋に見えますが目を凝らすとつづら折れの登山道が見えます。小さな分水嶺から一旦下って、朽ち果てた機械が放置された鞍部から山頂への道を登り返します。

笠取山の急登は、勾配のキツさもさることながら斜面に転がる岩石を迂闊な足運びで蹴落とさぬよう気配りが必要。直下の鞍部との標高差約130mを慎重に10分少々かけて山頂手前の小ピークに到着。

この小ピークには山梨百名山の標柱が立ち、眺望も優れているので山頂と誤解する登山者も多くいそうです。

標柱より東には石楠花が茂っていて、その先には巨石が道を塞ぐように並びます。少し休憩して、岩を踏み越えながら一旦下降。再び岩登りをしながら東へ進むと約5分程で山頂が見えてきます。

山頂は石楠花に囲まれているため、眺望はありません。

このまま東へ下るルートもあるのですが小ピークにストックをデポしてきたので引き返すことにします。もし山頂から東へ下った場合でも巻き道を使って水干の前を通過して笠取小屋のある西方に引き返すことができます。

ほぼ15時00分にテント場に帰着。やはり出発時よりも多くの登山客で賑わっています。

笠取小屋は、関係者ならば林道を自動車で登ってくることができるため歩荷をしなくて済むと聞きました。そのため販売品も良心的な値付けがされていて炭酸飲料が200円だったと思います。一本買ってテント内で飲みながら道具を整理。

夕食は昨日と同じようにブロッコリーが美味しいフリーズドライのミネストローネ+とんこつ棒ラーメンのメニュー。2日間歩いた脚の疲労を解すために緊急用品に入れておいた湿布を膝の上に貼ってシュラフに潜り込みます。

SPONSORED LINK

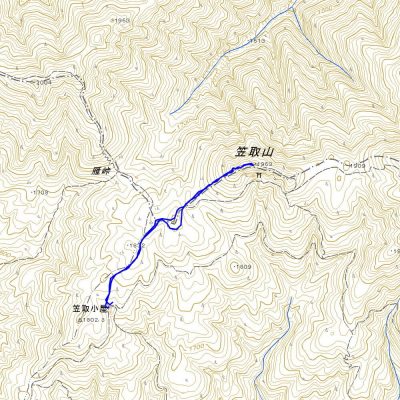

奥秩父主脈縦走 二日目 笠取小屋から笠取山 行程図

奥秩父主脈縦走 三日目 唐松尾山 将監峠 その1 はこちらから

よろしかったらこちらの記事もいかがですか?

SPONSORED LINK

関連アイテムご紹介 [PR]

今回使用したザックがこちら。背負い心地の良さが気に入っていてトレッキング用に使用してます。

はじめにこれの背負い心地の良さに感銘を受けてTRION Light 55を追加したザックです。

TRION Guide 45+7より一回り小さい35+7。これが欲しいけど、中々良い巡り会いに恵まれず。今も未入手の状態です。

行動中にすぐに取り出したい携帯食・薬品・ティッシュ・ライター・小型ヘッドライトなどを収納しています。ポケット類の無いTRIONが使いやすくなります。

ショルダーハーネスに取り付けて、行動中に水分補給するのに大変便利なボトルホルダーです。400ml以下のTERMOTHボトルに丁度良いサイズです。

縦走中の調理に便利だったPRIMUS フェムトストーブ。コンパクトなので雨蓋に入れておけばどこでも熱い珈琲が楽しめます。

お湯を作ってそのままマグカップ代わりに使えるチタンカップも時間の制約のある行動中に大変便利です。

この投稿へのコメント